組織パフォーマンス向上のための「DX×マネジメント」 ソフトブレーン×識学

組織パフォーマンスの向上は企業にとって永遠の課題といっても過言ではありません。それを実現する手段として、昨今注目を集めているのが、DX(デジタルトランスフォーメーション)とマネジメントではないでしょうか。

今回は、営業支援システムの販売を通じて顧客のDX化を支援しているソフトブレーン株式会社の豊田浩文社長と、独自理論に基づく組織コンサルティングを提供する株式会社識学の安藤広大社長が、組織パフォーマンス向上のための「DX×マネジメント」というテーマで意見を交わしました。

このページのコンテンツ

自社開発の営業支援システムを販売するソフトブレーンと独自理論に基づくコンサルティング会社の識学

識学シニアコンサルタント後藤翔太(以下、後藤)今回司会を務めます識学の後藤翔太です。では、本題に入るためにも、まずは両社の事業内容についてお二方にお話いただきたいと思います。豊田社長からお願いします。

ソフトブレーン豊田浩文氏(以下、豊田)当社は1992年に創業して以来、営業DX支援を手がけてきました。CRM/SFAと呼ばれる営業支援システムを自社開発し、「eセールスマネージャー」というブランド名で販売しています。これが、DXのDigitalの取り組みです。

Xつまりトランスフォーメーションについては、導入支援サービスやサポート、営業コンサルティングなどのサービスを提供しています。導入実績は2024年2月までに185業種7000社以上。製造業、サービス会社、情報通信系、金融機関など業種業界を問わず営業現場の改革のお手伝いをしています。

識学安藤広大氏(以下、安藤)我々は2015年3月に始動しました。「識学を広めることで人々の持つ可能性を最大化する」という理念の下、識学という独自の理論に基づく組織運営のコンサルティングを行っています。

この理念に共感したメンバーが集まり、一人でも多くの方に識学をお届けするべく、一対一でのトレーニングや集合研修、組織アセスメントを行う他、さらには評価制度構築のお手伝いもしています。現在、識学の導入企業は約4,200社にまで伸びました。大体月50~60社ずつお客さまが増えています。

全ての顧客接点を科学するeセールスマネージャー

後藤 ありがとうございます。それでは、より深くサービスのコンセプトについてお聞かせください。eセールスマネージャーのコンセプトはどのようなものでしょうか。

豊田 コンセプトは、「全ての顧客接点を科学する」です。顧客接点がなければ企業は価値を発揮できませんし、したがって利益を得られません。全ての出発点である顧客接点業務の最適化によって、生産性向上のご支援をすることがeセールスマネージャーのコンセプトです。

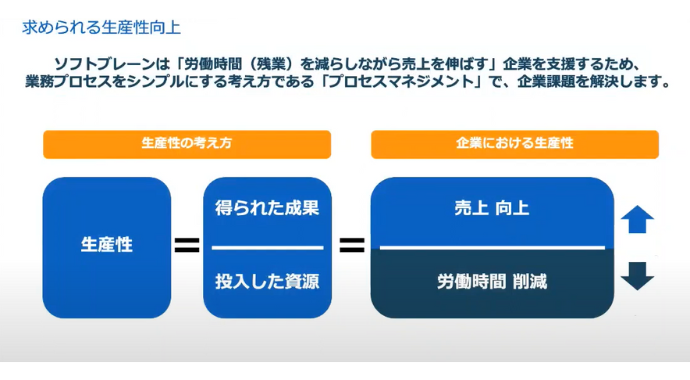

生産性とは、非常にシンプルに考えると、投入した資源に対して得られた成果です。分母は主に労働時間、分子は売り上げもしくは利益です。

生産性を引き上げるには、分母の数字を下げて分子の値を上げるべきですが、分母は長時間労働の規制、有給休暇の取得促進など国の取り組みによって自社だけでは調整できない面があります。

今は日本全体が採用難の時代。30~40年後に日本の労働人口が現在の6割まで減ってしまうと言われております。従って生産性向上の一丁目一番地は分子の引き上げに他なりません。だからこそ、いかに顧客接点を最適化していくかが大事なわけです。

安藤 基本的なアプローチは無駄な時間の最小化になるのでしょうか。

豊田 そうです。無駄な時間を最小化し、一つひとつの顧客接点の質を高めていく方向へeセールスマネージャーが導いていきます。

誤解や錯覚を防ぎ組織パフォーマンスの向上に貢献する識学

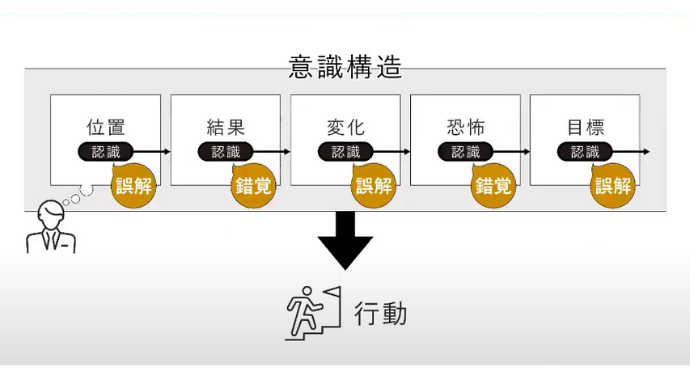

安藤 識学は、人間の意識構造に関するロジックです。意識構造とは、人が物事を認識してから行動に移るまでプロセスを指します。この意識構造を分解して説明する理論が識学です。

このプロセス内に誤解や錯覚が生じてしまうと、組織のパフォーマンスが下がっていくため、なぜ誤解や錯覚が発生するか、どうすればそれを防げるのかを体系的にお伝えし、組織運営の仕組みを植え込んでいくことによってパフォーマンスの向上に貢献しています。

誤解や錯覚というのは、大きく二種類に分けています。一つ目は相互に発生するもの。簡単に言うと、人は誰もが別々の人生を歩んでいるため、同じ言葉を聞き、同じものを見ても同じ解釈はしません。

「甲子園に行ったことある?」と聞いて、野球に親しんできた人なら高校時代の出場経験を問われていると思うでしょうが、そうでない人は観客として甲子園を訪れた経験について尋ねられたと判断するはずです。

こういう認識のずれが組織内で発生すると、社員がよかれと思ってした行動が組織にとって害になる恐れがあります。そうすると、組織のパフォーマンスは低下し、社員同士の衝突にもつながりかねません。

二つ目は、事実に対する誤解や錯覚です。世の中は事実通りに進行していきますが、事実に対して勘違いを起こしている状態は長続きしません。例えば、企業はお客さまにサービスを提供し、お客さまから対価を頂いてそこから従業員は給料を獲得できる。この順番が正しいのに、サービスを提供できずとも給料を獲得できると勘違いしている社会人は多い。

こういう勘違いをした社員ばかりの会社は遅かれ早かれ倒産します。以上の二つの誤解や錯覚が発生しない状態の組織を構築すれば、最速で事業規模の拡大が図れるのです。

ゴール・目標から逆算してPDCAサイクルを回す

後藤 お二人のお話を聞いていると、鍵となるのは事実の把握ではないでしょうか。事実情報を正確に把握できなければ、どれだけ優れたサービスや理論があっても組織パフォーマンスの向上は難しいでしょう。

その点、eセールスマネージャーには事実を正確に捉えていくための工夫はありますか。

豊田 eセールスマネージャーの設計コンセプトは「シングルインプット・マルチアウトプット」です。例えば、名刺ソフト、スケジュール帳、会議資料、予実管理表など、それぞれ別々にインプットしている会社は以外と多い。これだと、インプット自体が大きな負担になり、インプットのし忘れも起こります。

これに対し、eセールスマネージャーだと、あらかじめ用意している報告フォーマットに情報を入力すれば必要なアウトプットが全て完成します。これを実現している営業支援システムはなかなかありません。

後藤 入力すべき情報が営業のフェーズによっても変わってくるのでしょうか。

豊田 商談のフェーズによって必要な情報量が違うため、毎回同じ量を入力するのはかなり大変です。そこで、活動報告に工夫をしています。例えば「提案時の活動報告」「失注してしまった際の活動報告」のインプットの項目が大きく変わります。

提案時の活動報告では、提案内容や金額を入れますが、失注時は失注分析をしたいので失注の理由をセレクトしたり、どの競合に負けたのかを報告してもらう項目が出現します。

後藤 「何もかも情報を集めよう」ではなく、この段階ではこの情報が必要だとはっきりさせれば、自分が何をすべきなのか分かってきますね。

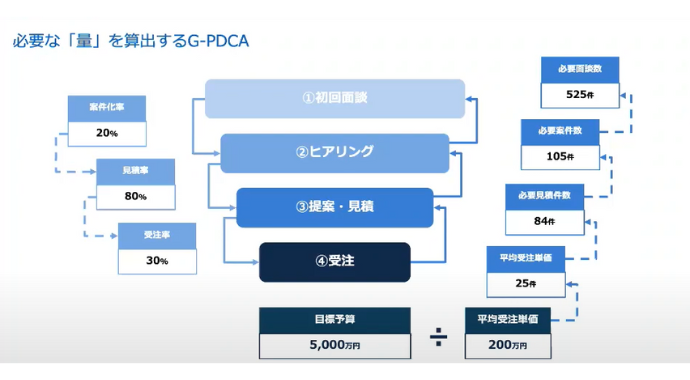

豊田 加えて「GPDCA」というロジックを徹底しています。つまり、ゴール・目標(G)から逆算してPDCAを回しましょうということです。

仮に、目標受注金額が5,000万円、平均受注単価が200万円ならば25件の受注が必要だとすぐに分かる。受注前には提案見積もり、ヒアリング、初回の接触があるでしょう。これらの過程は結び付いているので、「見積もり提案から受注に至る確率が30%」「ヒアリングして提案見積もりに移行するのが80%」のようなデータが分かっていれば、25件受注するためにすべき見積もり件数、ヒアリングの数、初回面談数が逆算可能です。

「とにかく行動しなさい」ではなく、各プロセスのKPIを導いた上で有効な指示ができます。これをeセールスマネージャーで管理し、毎週または毎月チェックすれば自社の弱点が浮かび上がってきます。

安藤 貴社はどこまで関わりますか。

豊田 GPDCAによって数値を割り出し、継続的に計測する支援までおこなっています。多くの会社がこの歩留まり率を計測していません。SFAやCRMを使っていないため計測できないのです。最初は大体でもよいので見積もりが受注につながる確率を設定し、SFAやCRMシステムを継続していくことで適切な数字が求まります。

安藤 最初からKPIを明確にしている会社はどの程度ありますか。

豊田 当社が商談するお客さまのうち、50%くらいではないでしょうか。かなり高い精度でKPIの設定を設けている会社も一部ありますが、大体はもう少しざっくりした形で出しています。

安藤 うっすら成功のポイントが分かっていると。それでKPIがずれてしまうと厄介ですね。

豊田 環境によってもメンバーによってもずれます。

安藤 マネジメントでも同じです。

KPIの数は少ないほどよい

後藤 事実によるマネジメントの重要性はどうお考えになりますか。

安藤 事実を捉えるとは数字を見ることです。営業部長が、「もっと積極的に営業しろ」と言っても、部下は「いや、やっています」と反発するでしょう。明らかに無駄です。

管理職は偉いわけではなく、目標を達成する責任を与えられ、それを果たそうとしているに過ぎない。数字や事実で会話するから上司と部下の関係が成立しますが、それができないと感情的にやり取りせざるを得なくなる。マネジメントの難易度が上がってしまいます。

「アポイントの獲得件数を10件から15件に増やしなさい」と約束し、12件だったら、「未達成です。どう改善しますか」という会話ができる。だから上下関係が成立し続けるわけです。

一つ、豊田社長にお伺いしたいことがあります。eセールスマネージャーが優秀なツールであるがゆえに、情報を集め過ぎて何を分析したらよいか分からないといった混乱が生じませんか。そこは指導なさるのでしょうか。

豊田 指導します。KPIの数が多くなり過ぎると結局行動しなくなります。eセールスマネージャーは報告が自動的にデータになる仕組みです。データは大量に取得できますが、それら全てを活用しようとしてもうまくいきません。KPIはなるべく少ない方がいい。

安藤 同感です。当社も一つのKPIに絞り込むのがベストだとお伝えしています。評価制度の項目も、最も多い社員で五つ。少ない社員は二つしかありません。

行動の質を高める三つの「R」

後藤 KPIの設定が生産性の向上に寄与するのは間違いありません。その他、お二人が考える生産性向上のポイントはありますでしょうか。

豊田 私は三つの「R」が行動の質を変えると考えています。一つ目のRは「Right person」、キーマンです。商談の件数を増やしたものの、決裁権のあるキーマンではなく窓口担当者ばかりにお会いしていているようだと商談は前進しません。

二つ目は、「Right timing」。キーマンに会い、優れたプレゼンテーションができたのに、「競合他社の製品を先月入れたばかりです。もっと早く来てくれたらよかったのに…」などと言われたらあまりにももったいない。いわゆる「行かず負け」です。タイミングの分析もKPI設定に欠かせません。

そして、三つ目が「Right contents」、提案内容です。自社の商品の説明ばかりしても契約は締結できません。顧客のニーズを把握し、それに沿った提案をするために、正しい提案内容が求められます。

後藤 三つのRがそろったチームは結果を出していますか。

豊田 間違いありません。ただし、三つのRの前にやはりマネジメントが機能していなければ無意味です。我々のプロダクトはあくまでツール。道具をいかに使うかが大事であり、それはマネジメントの領域です。

安藤 三つのRのうち、今どのRが問題かは貴社のツールで発見できますか。

豊田 はい。名刺情報は全部データ化されますので、いつ誰に会ったか、お客さまのカルテ上で見えます。「最近は窓口担当者とばかり会っていて、キーマンには1年半前から接触していない」といった情報も含めてです。そうすると、「キーマンアプローチを設計しよう」と上司と部下の間で相談できます。

タイミングについても解説します。例えば保守契約を結んでいる顧客には契約更新のだいぶ前に商談を済ませないと競合他社に乗り換えられるリスクがあるため、必ず契約タイミングの3カ月前に「要接触先」が自動でリストアップされる仕組みを作ります。

ライトコンテンツに関しては、全て商談履歴がありますので、過去に自分以外の営業やサービス部門の担当がお客さまと接点を持った記録を参考にしながら、どのようなニーズがあるかをヒアリング可能です。ある程度事前に準備し、情報武装しなければ心を開いてくれない方もいますから、過去の情報の山は大いに役に立ちます。

後藤 マネジメントにおけるポイントはどこでしょうか。

安藤 我々はPに時間をかけ過ぎないようにと強調しています。私がかつて在籍していたある会社では、とにかく仮説立案のための会議に多大な時間を費やしていました。しかし、その間何も生み出してはいません。

それなら、早く仮説を立ててすぐに実行し、その実行の量を担保しながら間違っていたときに素早く改善する。この方が早く正解にたどり着けます。特に、大手ほどPに時間を費やし満足してしまう会社が多いです。

目的が不明確なままDX化を進めてもうまくいかない

後藤 DX化で組織パフォーマンスは向上するでしょうが、一方でDXの罠とでも呼びましょうか、導入するだけで満足してしまったり、何が何でも導入しなければならないと勘違いしていたりする会社もあります。

DXという言葉が世の中に飛び交っている昨今、貴社のツールを求める声も多いでしょうが、うまく活用できない、使いこなせない会社もありませんか。

豊田 目的が明確ではなく、「とにかく情報共有のため」とか「他社が導入しているから」といった理由だとうまくいきません。

安藤 営業支援ツールを導入したはずなのに、従来のエクセルによる管理もそのまま続けている、そういう二度手間になっている会社もあるのでしょうか。

豊田 ありますね。システムの基本構造は、インプット、プロセッシング、アウトプットですが、システムを選ぶ際はどうしてもアウトプットのデザインにばかり目がいってしまいがち。導入後、インプットに難が見つかってしまうと最悪です。

インプットしにくいとなかなか使おうとしません。インプットがないからデータが集まらず、プレゼンで見たようなアウトプットが出てこない。だから活用しない、インプットする動機が湧かないという負のスパイラルに陥ってしまいます。そのため、今まで通りエクセルで管理せざるを得なくなるわけです。

後藤 なるほど。先ほど安藤社長の質問にもあったように、高機能過ぎて使いこなせないために使用をやめるケースもありますか。

豊田 あります。eセールスマネージャーには大小100以上の機能がありますが、全部を使いこなすのはまず無理でしょう。

業種業界、営業スタイルによって使う機能、運用の仕方を決めなければいけませんが、それをしないまま導入してしまうと、「こんなこともできるあんなこともできる」と迷ってしまい、結局難しいから、「エクセルでいいや」って戻ってしまう。

後藤 それなりの初期費用が投じたのに、運用コストが今まで以上になってしまうなどということも…

豊田 あり得ます。新しいものは拒絶されやすいため、導入すると決めたのなら社内全体にその意思が浸透していなければならない。やはり、マネジメントがものを言います。

安藤 そのあたりも支援なさっていますか。

豊田 やっています。

後藤 豊田社長のお話を受け、安藤社長はどうお考えになりますか。

安藤 組織を仕組みで動かせるようになれば、営業支援システムのようなツールをうまく使いこなせるだろうと感じました。仕組みで動かすとはルールで動かすということ。組織がルール通りに動かないと、うまくいかなかったときその原因を特定できないのです。

上司の指示通りに部下が行動してはじめて指示の適否を問えるわけです。それができないと本当の意味でPDCAを回せません。答えの出ない問いにいつまでも挑み続けなければならなくなります。

「DXと人が組み合わされば生産性は飛躍的に高まる」「未来に目を向け部下の成長につながるマネジメントをしていく」

後藤 お二方とも、さまざまな組織の変革に携わってこられたと思います。特に印象的なお客さまのお話をお聞かせください。

豊田 営業部門のDX化を強みにサービスを提供してきましたが、顧客接点は営業部門のみならず、サービス部門やマーケティング部門とも関連します。あるお客さまの営業部門にeセールスマネージャーを入れたとき、他の部門からも「このシステムを使いたい」というご要望をいただきました。

それまで、なぜかマーケティング部門と営業部門は非常に仲が悪かったそうなのですが、顧客接点情報を共有することによって連携が密になったそうです。人員を減らしても目標達成が続き、それに満足せず、定常的な受発注業務は別の支援部門を設けてインサイドでやる組織体制に変更してしまいました。

こうした変化のきっかけは社内での情報共有だったのです。eセールスマネージャーを改革の推進力にしていただいた例として非常に印象に残っています。

安藤 私が最初にトレーニングを担当した会社の経営者は、社員が550人もいるのに頻繁に社員同士の飲み会に参加して、問題を抱えた社員がいないかを探しにいくような人でした。

識学受講後は飲み会には一切参加しなくなり、当初は社員の方から、「俺たちの社長を返せ」と恨まれもしましたが、10年以上たった今、その会社の規模は10倍になっています。社長が一人ひとりと交流する機会はないですが、結果的に大勢の社員を幸せにしていると思います。

この他、組織運営が楽になったという話を経営者からよく聞きます。仕組みで回していなかったがゆえに、経営者自身が一番属人的になってしまい、社内で起きる一つひとつの事象に対して属人的な要素で対処していた。

けれども、組織が仕組みで回り始めた途端に人間関係や属人的な要素によって発生する組織のエラーから解放された、本当に会社を成長させるためだけに集中できるようになったと。

後藤 表面的な売り上げの伸びに貢献しているのではなく、自社のサービスを通じて組織全体を改善していった話をお二人からお聞きしました。では、最後に未来の話をお聞かせください。目まぐるしく変わる日本社会をどう捉え、これからどのような事業をしてよりよい未来につなげていこうとしているのでしょうか。

豊田 昨今、AIがバズワード化し、実際AIができることはどんどん増えています。ただ、顧客接点業務はなかなかAIではできません。営業しかり、サービス部門しかりです。

AIからのレコメンドで買うことができる商材もあるでしょうが、多くの商材はそうではなく、やはり顧客接点は非常に大事。これからもサービスを掘り下げていきますし、それによってDXと人が組み合わされば企業の生産性は飛躍的に高まると信じています。

安藤 私が起業した頃、「会社や上司は社員をモチベートとしてくれる。してくれなかったら会社が悪い」という考えが許される世の中になりつつありました。社員に甘くなり過ぎた結果、社員は成長できず、経営側も今までやる必要がなかったモチベートに時間を取られ、日本の生産性はどんどん下がっていました。

この世の中を何とかしなければならないという思いが起業の大きな原動力になったのです。

そもそも、社員を甘やかそうとする原因は何かと考えたとき、それは経営者やリーダーが今しか見ていないせいです。今いる社員に気持ちよく働いてほしい、部下に支持される経営者になりたいという経営者のエゴが悲惨な状況を生み出しています。

経営者は今ではなく未来に目を向ける必要があります。未来の部下や会社にとって部下へのモチベートは有益ではありません。

部下が成長できる、自分からモチベーションを高めようとする環境づくりこそが有益のはずです。そういうマネジメントをしないと日本の生産性は下がり続けるという危機感を忘れずに、少しずつ現状を変えていくつもりです。

後藤 2023年の日本のGDPは世界3位から4位に落ちました。日本企業の生産性をこれ以上低下させないために、よりよい日本社会を築いていくために、DXやマネジメントには大きな期待が集まっています。今回は、お二方のお話からその理由がよく分かったのではないでしょうか。お二方とも、本日は貴重なお話をありがとうございました。

対談の模様はこちらの動画をごらんください。