ナッジ理論とは?身近な例からビジネス活用事例までわかりやすく解説

ナッジ理論は、人々の日常の選択や意思決定を微妙に誘導することで特定の行動を促す理論です。この理論は、消費者行動の理解やビジネス戦略の策定に役立ちます。

本記事では、企業や組織が新しい価値を創出できる可能性の広がるナッジ理論について、その基本や活用方法、さまざまな活用事例について紹介します。

このページのコンテンツ

ナッジ理論とは

ナッジ(nudge)は訳すると「軽くつつく、行動をそっと後押しする」という意味で、人々の行動や意思決定を微妙に誘導することで、特定の行動を促す社会科学の一分野です。

人間の心理的傾向や行動パターンを利用したもので、選択肢を制限することなく、当人にとって気分よく、よりよい選択を促すことができます。命令することなく、コストをかけずに実行できるのが特徴です。

身近にあるナッジ理論の具体例

ナッジ理論は、実は身近な部分でも取り入れられているものがいくつかあります。以下の具体例を見てみましょう。

階段使用促進のデザインと仕掛け

フォルクスワーゲン社はスウェーデン・ストックホルムのOdenplan駅で、駅の利用者にエスカレーターではなく階段をもっと使ってもらうための、とあるプロジェクトを行いました。

それは、階段をピアノの鍵盤に見立て、各段に、踏む度に音が奏でられる仕掛けを設置するというもの。この斬新なアイデアの結果、通常よりも66%多くの人々がエスカレーターを避けて階段を利用するようになったと報告されています。

遅延や滞納の防止のリマインダー送付

納税の重要性を認識し、支払い能力もあるにもかかわらず、税金の滞納が発生するケースが存在します。

英国で行われた研究によれば、督促状に「英国では10人中9人が税金を期限内に支払っています。あなたはまだ納税を完了していないきわめて少数派の人です」というメッセージを加えたところ、納税率が5.1%増加したと報告されています。

男子トイレの便器内ターゲットで散らかしを減少

1999年、オランダのアムステルダム・スキポール空港では、男性用トイレの清掃にかかる人件費と時間が問題となっていました。なかでも、小便器周りの清掃が特に手間取る状況でした。

空港の担当者が採った解決策は独創的で、便器内に小さなハエのイラストを貼るというシンプルなものでした。このハエのイラストが目標となり、利用者は自然とその「的」を狙って用を足すようになりました。

結果、清掃費用は80%、1億円以上の削減に成功し、ナッジ理論の成功事例として広く知られるようになりました。

ナッジ×デジタルによる脱炭素型ライフスタイル転換促進事業

環境省でも「ナッジ×デジタルによる脱炭素型ライフスタイル転換促進事業」として、官民連携でナッジを活用した事業を推進しています。

参考:環境省|ナッジ×デジタルによる脱炭素型ライフスタイル転換促進事業

ナッジ理論活用の失敗例

ナッジ理論を無理にビジネスに当てはめると、逆効果となってしまうことも十分に考えられます。以下のウーバーの失敗を例に見てみましょう。

ウーバーの運転手誘導通知: 利益追求の手法と社会的議論

ウーバー社は「人間は目標に大きな影響を受ける」という行動科学の知見にもとづいて、運転手がアプリからログアウトしようとすると「目標まであともう少し」といった通知を送る仕組みを取り入れました。

しかし、これは運転手が疲れている場合でも働き続けるように促すものであり、労働者の健康や安全を脅かすとして、社会的批判を浴びました。

参考:DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー|ウーバーの失敗に見る、行動経済学の誤った活用法

この事例は、ナッジ理論がかならずしもポジティブな影響だけをもたらすわけではないことを示しています。とくに、企業が利益追求のためにナッジを悪用すると、その信頼性や社会的評価を著しく損なう可能性があります。

ナッジの設計や運用には、その倫理的側面も考慮する必要があるといえます。

ナッジ理論の活用は「営業」にも有効

ナッジ理論は、人々の意思決定を強制や指示ではなく、選択の環境を設計することによって、よりよい方向へ導く理論です。

従来の営業活動では、顧客に商品やサービスの魅力を訴求し、購入を促すことに重点が置かれていました。しかし、顧客は常に合理的な判断を下すとはかぎりません。

そこで、ナッジ理論を活用することで、顧客の意思決定を後押しし、購買意欲を高めることができます。

営業活動におけるナッジ理論の活用例

例1:提案内容のデフォルトオプション設定

営業担当者は、顧客に複数の提案を行うことがあります。しかし、顧客は選択肢が多すぎると、逆に選べなくなってしまうことがあります。

そこで、顧客にとって最適な提案をデフォルトオプションとして設定することで、その提案を選んでもらう確率を高めることができます。

事例2:他社事例の活用

人は、周りの人がしていることを参考に判断することがあります。そこで、他の企業が導入・活用している事例を提示することで、顧客の購買意欲を高めることができます。

導入事例をインターネットやパンフレットに掲載したり、顧客に類似企業の導入事例を個別に見せることで営業の成約率向上にもつながるでしょう。

事例3:無料トライアルの提供

人は、実際に試してみることで、商品の価値を理解しやすくなります。そこで、無料トライアル期間を設けることで、顧客に商品を試してもらい、購買意欲を高めることができます。

無料トライアル期間を長めに設定したり、無料トライアル期間中に顧客を積極的にフォローし、商品の魅力やサポートの充実性を伝えることで「さり気なく」意思決定を促すことが可能です。

ナッジ理論を活用する際の注意点

ナッジ理論はあくまでも補助的なツールであり、万能ではありません。顧客のニーズや状況を理解した上で、適切な方法で活用することが重要です。

また、ナッジ理論を過度に利用すると、顧客に操作されていると感じさせてしまう可能性があります。顧客の自主性を尊重しながら、自然な形で活用するように心がけましょう。

ナッジ理論の他のビジネス活用例も紹介

ナッジ理論の活用は営業だけにとどまりません。ここでは、マーケティングや人事においてどのような活用ができるかを解説します。

マーケティングの活用方法

ナッジ理論を利用して顧客の行動をよりよく導くことができます。とくに、マーケティング分野におけるこの理論の活用は非常に有効です。

環境に優しい選択を奨励することで企業イメージを向上させる

ECサイトで、エコパッケージ商品をデフォルトの選択肢に設定することで、顧客が自然と環境に優しい選択をする可能性を高めます。これは、企業のサステナビリティイメージを強化し、長期的なブランド価値にも寄与します。

人気商品の売上ランキングを表示することで購入を促進する

人気商品の売上ランキングをウェブサイトや店舗で表示することで、顧客は他の人々が何を購入しているのかを知ることができます。それにより、購入意欲を高める効果があります。

社員行動変容のためのナッジ

社員の行動や意識を育成・変革することは、組織の成長や生産性の向上に直結します。そして、それには従来の指示や強制的な手法ではなく、社員の自発的な動機づけを高めるアプローチが有効です。

理由は以下のとおりです。

- 社員は主体的にスキルを向上させようとするため、組織全体の持続的な成長が期待できる

- 新しいアイデアや解決策を自由に提案する環境を促進できるので、組織全体の創造性と革新性が高まる

- 自発的な動機づけが高い社員は仕事に対する満足度が高く、社員の定着率向上につながる

たとえば、社員同士のコミュニケーションを促進したい場合、ミーティングの頻度を上げるなどの指示をするのではなく、オフィスのレイアウトの工夫によって実現するナッジがあります。

具体的には、共有スペースを中心に配置して社員同士の自然なコミュニケーションが生まれるようにすることで、部署間を超えてアイデア共有ができるようになります。

生産性やモチベーション向上のナッジ

ナッジ理論を活用することで、組織の成功に不可欠な生産性とモチベーションを効果的に向上させることができます。

たとえば、成果を出したチームや個人に対して具体的なフィードバックと報酬を提供することで、次の目標に対するモチベーションを高めることができます。継続的な高パフォーマンスを促すために効果的な手法です。

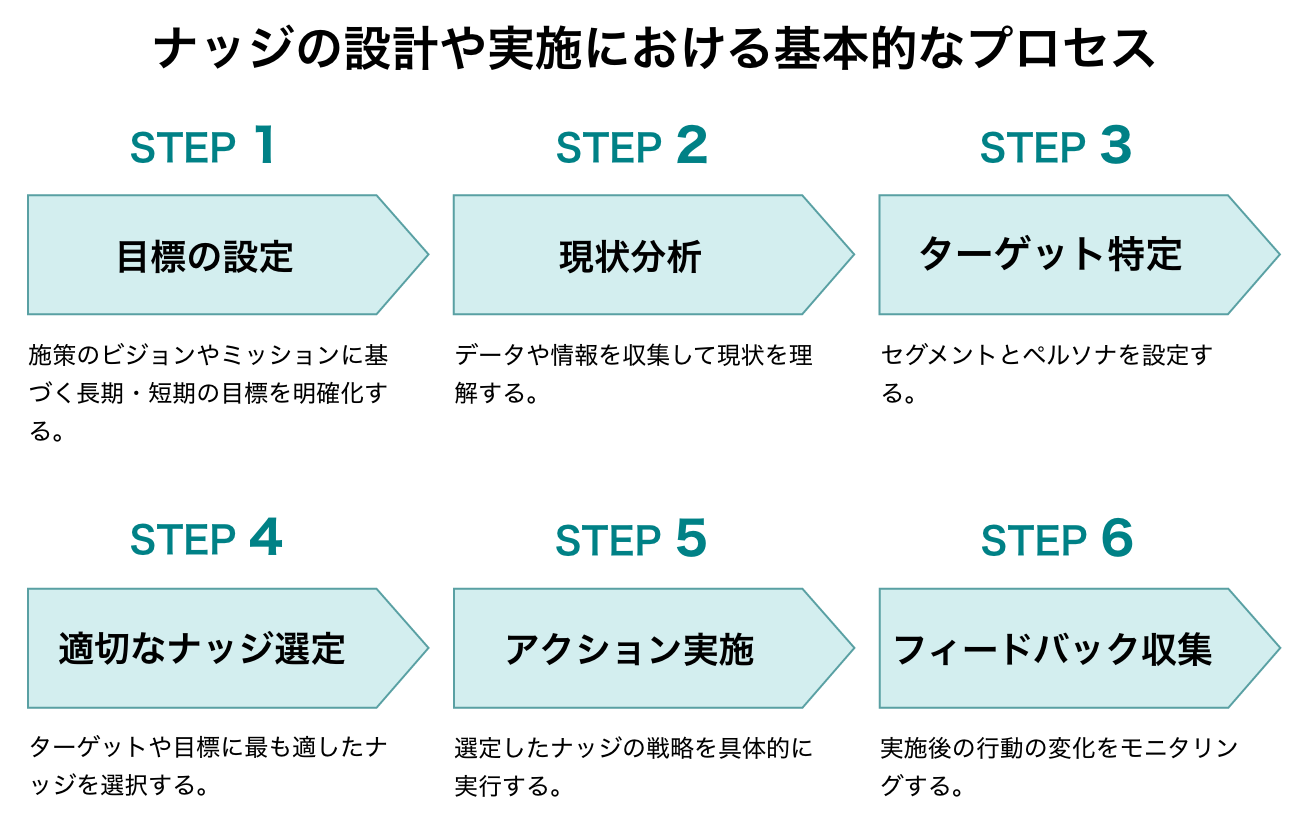

ナッジ理論をビジネスに取り入れる6ステップ

最後に、ナッジ理論をビジネスに活用する方法を以下6つのステップで紹介します。

ステップ1:目標の設定

組織のビジョン、ミッション、そして評価指標(KPI)を参考に、ナッジ戦略の長期と短期の目標を設定します。関係者と連携することで戦略の方向性がクリアになり、組織全体の参加意欲も高まります。

ステップ2:現状分析

ビッグデータや顧客行動分析、市場調査を活用して、現在の状況を調査します。この情報はナッジ戦略の設計とその効果を測るための基礎となります。

ステップ3:ターゲット特定

顧客の異なるグループ(セグメント)とその特性(ペルソナ)を明確にします。これによって、各グループに合わせたナッジ戦略を展開することができます。ターゲットの明確化は、効果的なナッジを設計するために必須です。

ステップ4:適切なナッジの選定

目標とターゲットがはっきりしたら、それに合致する最適なナッジを選びます。A/Bテストやプロトタイピングを行い、最も効果が期待できるナッジ戦略を見つけ出します。

ステップ5:アクション実施

選ばれたナッジを、さまざまなチャネル、社内コミュニケーションなどで具体的に実行します。このフェーズでは、計画を実際の行動に移すために、プロジェクトマネジメントスキルが重要です。

ステップ6:フィードバック収集

実施後には、行動の変化をしっかりとモニタリングし、KPIを用いてナッジの成果を評価します。このフィードバックは、ナッジ戦略を次に向けて改善し、最適化するために重要です。

ナッジ理論で自社のビジネスを変える

本記事では、ナッジ理論がビジネスにおいても有効な考え方であることを、さまざまな事例や活用方法を通して解説してきました。

ナッジ理論は意識変革を促し、ビジネス成長と顧客満足度向上に貢献する強力な手法ですが、倫理的配慮に欠けるとスラッジとなり、信用失墜のリスクがあります。継続的なモニタリングを行いながら正しく倫理的に活用しましょう。