SFAとは?CRM・MAとの違いや導入時のポイントを解説

みなさんは営業の見える化を実現し、営業の生産性の向上や業務改善に寄与する「SFA」というツールをご存知でしょうか?

近年国内でもSFAやCRMといった業務支援や顧客管理システムは注目されており、多くの企業で導入した実績や成功事例も数多く上がっています。

本記事では、なぜSFAの導入が推進されるのか、SFAの概要や役割をはじめ、導入するメリットや導入の際に気をつけるポイントを解説します。

ぜひ、SFAの特徴や要点を理解して、営業活動の効率化や利益の最大化を目指してください。

このページのコンテンツ

SFAとは

SFAの概要

SFAとは、「Sales Force Automation(セールス・フォース・オートメーション)」の略語で、日本では「営業支援システム」などと解釈されています。

具体的には、企業の営業部門における情報及び業務プロセスを自動化することで、営業活動が管理する情報全般をデータ化して、蓄積・分析することができるシステムを指します。

SFAが注目を集めるようになったのは、国内経済の長引く不況や市場の停滞・縮小によって、従来の「属人的な営業スタイル」が通用しなくなったことが背景にあります。

SFAを利用すれば、売上および利益の拡大に寄与しつつ、営業プロセスの最適化、案件を効率的に管理しながらコストを削減することが可能なことから、導入気運が高まったのです。

SFAとMA、CRMの違い

SFAと混同されがちなシステムに、MAやCRMがあります。これらは業務効率化に役立つビジネスツールですが、明確に別物です。ビジネス上の混乱を避けるため、違いを正確に把握しておきましょう。

以下は、SFA・MA・CRMの特徴をまとめたものです。

| おもな利用者 | 役割 | おもな機能 | |

|---|---|---|---|

| SFA | 営業部門 | 営業活動を支援 | ・情報管理(顧客情報、案件、商談、営業担当者の行動など) ・売上予測 ・営業活動の分析・レポート作成 ・スケジュール管理 |

| MA | マーケティング部門 | マーケティング活動を自動化 | ・Webサイトでの訪問者の行動を追跡して分析 ・特定のターゲットへのメール自動配信 ・見込み客を分類し確度に応じてスコアリング |

| CRM | 営業部門、カスタマーサクセス部門、マーケティング部門など | 顧客・案件情報をデータベース化し一元管理 | ・顧客管理 ・問い合わせ管理 ・顧客分析 ・既存顧客フォロー管理 |

SFAが営業活動を支援する機能に特化しているのに対し、MAはマーケティング活動を支援する機能に特化しています。CRMは顧客情報を一元管理するためのシステムで、さまざまな部門で活用されます。

SFAの機能

SFAには以下の機能が備わっています。

1:顧客管理

顧客管理機能はSFAの基本機能で、文字どおり顧客に紐づくさまざまな情報を一元的に登録・管理できます。使用するツールによって異なりますが、以下のような内容が登録可能です。

・名刺情報(顧客の会社名、担当者名、住所、連絡先など)

・取引内容

・問い合わせ内容

・クレーム情報

表示する項目や表示順序は、社内の重要度に合わせて変更可能なことが一般的です。社内の状況に合わせてカスタマイズすることで、無駄なく必要な情報だけを表示できます。

SFAを活用する大きな利点として、顧客管理画面を見ることで社内の関連部署が営業部門に問い合わせすることなく顧客の情報を入手できる点が挙げられます。次に取るべきアクションが判断でき、迅速な対応が可能です。

2:案件管理

案件管理機能も、SFAにおいて重要な基本機能の一つです。案件ごとの進捗状況や詳細を管理できます。

ツールによる違いはありますが、案件ごとに登録できるおもな情報は以下のとおりです。

・案件の営業担当者

・客先の担当者

・提案内容

・商談の進捗度(営業フェーズ)

・成約確度

・受注予定日

・見積金額

・売上金額

営業担当者が日々の活動のあとで上記の情報を入力することで、チームリーダーやマネージャーが個別の案件の状況や営業部門全体の活動状況を一目で把握できます。

リーダーやマネージャーが担当社員に適切なアドバイスを与えるなど効果的なフォローが可能になり、成約確度の高い案件を優先するなどリソースの最適化も図れます。

SFAを活用することで、効果的に営業戦略を立てられるようになるでしょう。

3:行動管理

行動管理機能は、営業社員の行動や結果を記録する機能です。営業社員を監視することが目的ではなく、無駄なアクションを減らし、効率的な活動につなげることが大きな目的です。

ツールによる違いはありますが、以下のような項目があります。社内の状況に合わせて変更可能です。

・コール数

・アポイント数

・訪問数

・提案数

・成約率

上記のような情報により、担当者がどのような営業活動を行っているかが一目で把握でき、改善点が視覚化されます。たとえば「コール数の割にアポイント数が少ないのは、トークに問題があるためだろう」といった予測が可能です。

実際のトークを聞いてクロージングが弱いなどの課題点が判明すれば、ロールプレイングで改善を図るなどの対策が取れます。

トップセールスマンの行動を検証してメンバーに落とし込むのもおすすめの方法です。チーム全体の売上向上が目指せるでしょう。

4:予実管理

SFAの予実管理機能は、営業活動の売上予測と実績を管理する機能です。

SFAでは、案件ごとの確度や受注予定額といった登録された情報をもとに、精度の高い売上予測を出すことができます。もちろん、メンバーごとやチームごと、部署全体など、さまざまな単位での算出が可能です。

売上予測が立てば、目標達成に向けてあとどれくらいの売上が必要か把握できます。すると、たとえば「確度の高い案件に注力する」「中程度の確度の案件はトップセールスマンに担当させて成約の可能性を上げる」といった営業戦略を立てることが可能です。リソース配分の最適化も図れるでしょう。

また、売上予測と実績を比較してズレが生じている場合は、原因を解明して対策が打てます。

5:商談管理

商談管理は、商談の進捗度を管理する機能です。ツールによって異なりますが、おもに以下のような情報を登録できます。

・商談履歴

・面談者

・進捗状況

・顧客が抱える課題

・提案した内容

・作成・提出した見積書や決裁書などの各種書類

案件管理と重なる部分もありますが、商談管理機能は顧客とのやりとり内容の把握にフォーカスしています。マネージャーは個別の案件の状況を見て、それぞれに適したアドバイスをしたり、次回の商談で同行するなどのフォローを入れたりすることが可能です。

また、詳細な商談内容が確認できるため、成約した商談と失注した商談を比較することもできます。失注したケースの題点を探り次に活かすなど、営業プロセスの改善に役立つでしょう。部署で共有することで全体の底上げにもつながります。

SFAのメリット

営業活動にSFAを導入するメリットは以下の5点です。

1:営業活動の「見える化」

営業活動におけるプロセスや進捗状況、顧客との関わり方などを可視化し、これまでブラックボックス化されていた営業活動を見える化します。

営業活動が可視化されることで、顧客情報や進捗状況をリアルタイムで把握や共有できるだけでなく、売上予測や課題の解決データの分析、フィードバックなどに幅広く活用できます。

2:営業活動の「効率化」

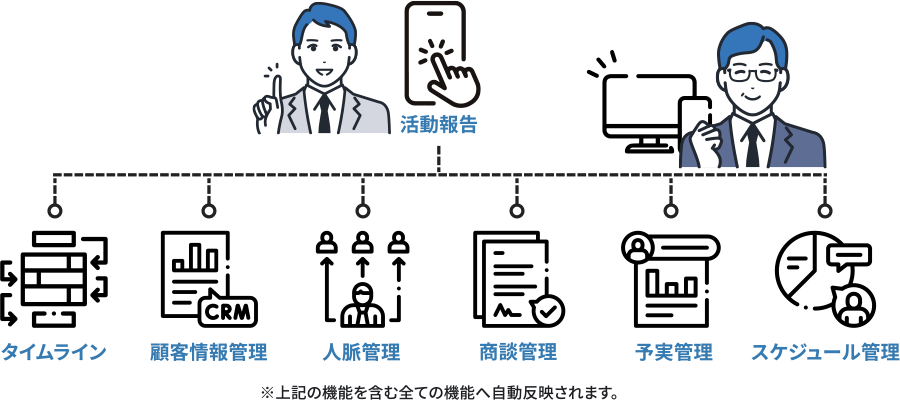

SFAには業務改善に寄与するさまざまな機能が備わっており、導入によって営業活動が効率化されます。

たとえば、活動報告を簡潔に済ませることができるシステムや、必要な情報をすばやく検索できる機能により、従来かかっていた時間や手間を省くことができます。

3:営業活動の「標準化」

営業に関わる情報の蓄積・分析を行える点もSFAを導入するメリットの一つです。

従来の営業活動は、個々の営業スキルに依存していたため、大半の情報は営業マンが抱えていました。

こうした状況では、営業プロセスや成功事例といった本来は組織の資産になるべき情報が、営業マンの異動や退職によって流失し、自社内に蓄積させにくいという問題が生じます。

SFAによって、ナレッジの蓄積が可能となるため、これらのデメリットが解消し、営業スキルの向上や、教育コストの削減を実現できます。

4:マネジメントの「高速化」

マネジメントや経営判断が迅速に行える点も、SFAを導入するメリットの一つです。

SFAによって社員の営業活動の実態や、案件ごとの詳細な情報、商談の内容などがスムーズに把握できます。マネージャーは状況を判断して必要なフォローをしたり、リソースを配分したりなど、迅速なマネジメントを行うことが可能です。

また、蓄積されたデータを分析することで、営業活動におけるさまざまな問題点を早期発見できます。内容に応じて担当社員を指導したり必要な研修を受けさせたりと、迅速に適切な対応が取れるようになる点も大きなメリットです。

5:営業戦略の「最適化」

営業活動の実態が可視化されることで、データに基づいた適切な営業戦略の立案が可能になります。

たとえば、案件それぞれの進捗状況や担当社員のパフォーマンスがすぐに把握できるため、「優先すべき案件の明確化」「最適なチームへと再編成」といった戦略が打てます。

これまでの成功案件の詳細を分析することで、精度の高い営業戦略を立てることもできるでしょう。部署で共有することで全体の目標達成率を底上げでき、売上向上が見込めます。

SFAのデメリット

SFAの導入は、メリットだけでなくデメリットもあります。どのようなデメリットがあるか把握しておきましょう。

コストが発生する

SFAはサブスクリプションタイプが多く、導入時だけでなく、月額でも利用料金の支払いが発生することが一般的です。料金体系はシステムを提供する会社によって異なりますが、「1ユーザーあたりいくら」で設定しているケースも少なくありません。その場合、活用する営業社員の数が多いほどコストがかかります。

ツールの導入前に十分に検討し、予算を確保しておくことが大切です。ただし、うまく活用できれば売上向上が見込めるため、費用対効果を考えて導入を検討するようにしましょう。

入力作業が発生する

SFAには営業活動にかかわるさまざまな情報を入力する必要があります。たとえば日々の顧客の詳細や日々の営業活動の内容などです。慣れないうちは、負担に感じる営業社員もいるでしょう。

とはいえ、従来の日報や月報などの作成業務を簡略化できるため、慣れれば作業時間を短縮できます。

これまでエクセルなどに入力して管理してきた情報については、CSVで出力して取り込めるため、再度入力する必要はありません。ただし、システムによってはうまく連携できず、再入力が必要になる場合もあるため、その点には注意が必要です。

SFA導入時に気をつけるべき4つのポイント

SFAは、導入するだけで効果が期待できる魔法の道具ではありません。インターネットで調べてみて、どうやら「SFA」という営業を支援するシステムがあるらしいと知り、藁にもすがる思いでSFAを導入してみたものの、効果が現れない、そんな声もよく耳にします。

いくらSFAやCRMが営業活動や顧客情報の管理に重要といっても、現状の体制のまま導入を決めてしまうと、大きな成果が得られないことがあります。

効果的にSFA導入を実現するためには、あらかじめ以下のポイントについて押さえた上でのシステムの検討・導入が重要です。

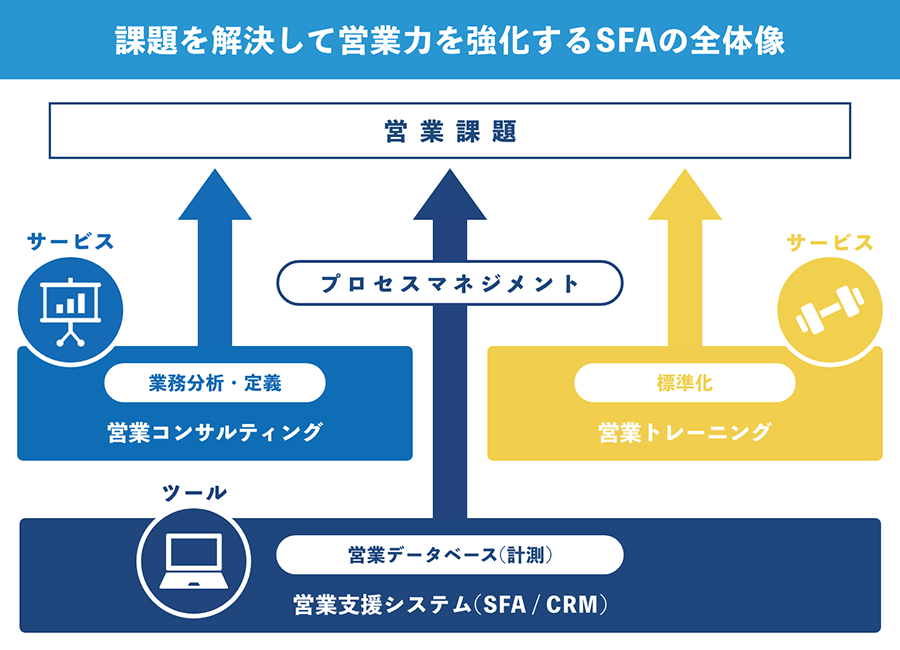

1:システムを導入するだけでは効果なし

SFAは営業活動や業務を支援し、営業力強化に役立つシステムですが、営業支援システムを導入しただけで営業活動に効果が現れると考えるのは大きな間違いです。

当然のことながら、営業支援システムはツールにすぎず、営業プロセスの見直しも含めて正しく運用しなければ、決して導入に見合った効果を得ることはできません。

2:営業プロセス/マネジメントもセットで改善

営業力強化を喫緊の課題とする企業に共通する課題として、営業マネージャーの機能不全といった問題があります。営業マネージャーが本来の目的や役割を果たしていないために、営業がうまく行かないのです。

そのため、まずは営業マネージャーの役割を見直すことから始めます。

一般的な企業の営業部門は、営業マネージャーに部門内の売上・利益などの数値目標を課します。しかし、結果を管理することだけが営業マネージャーの役割ではありません。

営業マンがどんな営業活動・業務を行っているのか、営業プロセスを管理することも営業マネージャーの重要な役割です。

3:見える化の指標となる「KPI」の測定を実施

今の日本企業では、トップセールスの営業マンがマネージャーや経営幹部に昇格するケースは少なくありませんが、トップセールスを実現するには、かならずその営業マンのプロセスに“成功の秘訣”(ノウハウ)が存在します。

そのような場合に、営業マネージャーが最初にやるべきことは、自分がトップセールスの営業マン時代に培ってきたノウハウを具体化して“見える化”することです。

営業の仕事を細分化して棚卸しを行い、営業マンがやるべき仕事、他に任せられる仕事に分類し、やるべき仕事だけを誰でも実践できる、再現性ある営業プロセスを再構築する必要性があります。

そして、それぞれのプロセスに適合したKPI(Key Performance Indicators=目標の達成度合いを計る定量的な指標)を設定することが不可欠です。

4:PDCAを回し続けること

もちろん、営業プロセスは一度に改善することはできません。設定されたKPIで効果を測定・検証し、次の改善につなぐというPDCAサイクルを回します。

これが“営業を科学する”ということであり、SFAはそうした営業マネージャーのプロセスマネジメントを支援するとともに、各営業マンが営業プロセスを正しく遂行するためのセルフマネジメント機能を提供します。

ただ、これができる営業マネージャーはごく少数です。ほとんどの営業マネージャーは勘やひらめきで行動してきたため、ノウハウを再現することが苦手だからです。

そんな営業マネージャーにとってもSFAは有効です。SFAには、システムを導入する前に業務を分解・定義してくれる営業コンサルティング、業務標準化の進め方などを支援するトレーニングなどのサービスを提供するソリューションもあります。

これを活用すれば、より早く確実に営業力を強化することが可能です。

SFAを効果的に活用する方法

ただ導入して営業社員に使うよう指示するだけでは、SFAの効果を最大限引き出すことはできません。SFAを効果的に活用する方法を理解しておきましょう。

ここでは、SFAを効果的に活用する方法を5つ紹介します。

課題・導入目的を明確にする

SFA導入にあたっては、営業活動で抱える課題や使用する目的を明確にすることが大切です。企業や部署によって導入の目的は異なります。

たとえば、以下のような目的が考えられるでしょう。

・報告書作成のようなノンコア業務の効率化を図りたい

・営業活動全体を把握し効果的な戦略立案に役立てたい

・営業スキルやノウハウを共有し、部署全体で底上げしたい

目的を明確にすることで、SFAをどのように活用すべきかも見えてきます。「なんのために導入するのか」が明確であれば、面倒だから活用しないといったことにはなりません。

余裕を持った準備期間を設定する

便利なツールやシステムを導入しても、操作方法や機能への理解が浅ければ、効果的に使いこなすことはできません。そのため、余裕を持った準備期間を設定することが必要です。準備期間に以下の取り組みを行いましょう。

・営業社員に導入目的や効果を説明する

・入力する際のルール作りを行う

・マニュアルを作成する

・実際に利用する機会を提供する

・利用後のフィードバックを反映し、ルールや入力フローを改善する

実際に使用する営業社員には、導入の目的や入力ルール、フローを丁寧に説明する必要があります。研修を行い、実際に使用する機会を設けるとよいでしょう。

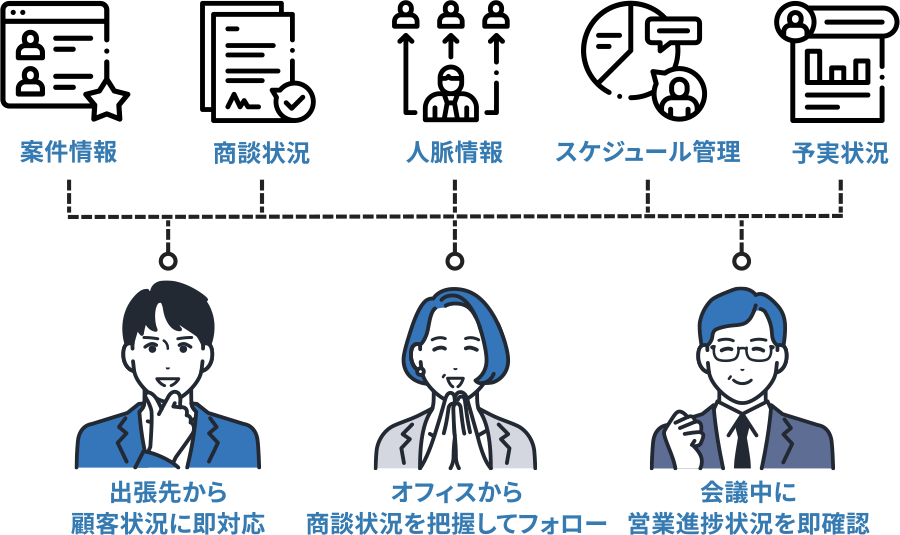

外出先や営業先でも利用する

SFAは通常マルチデバイスに対応しており、パソコンだけでなくスマホやタブレットからでも入力できます。そのため、営業先や外出先で必要な情報を入力することも可能です。

どこからでもアクセスして入力する習慣がつけば、SFAの活用が進みます。営業先で状況を報告すれば、マネージャーが迅速にチェックしてアドバイスすることもでき、成約に近づけられるでしょう。

また、移動中の隙間時間を活用して情報を入力すれば、帰社後に日報を作成する時間の短縮が図れます。

データ分析を積極的に行う

SFAは単に顧客情報や案件情報を確認するためのツールではありません。蓄積されたデータを分析して活かすことが、SFAの真価といえます。

蓄積されたデータを使ってさまざまな分析が可能です。以下に分析例を挙げてみましょう。

・成約案件の共通点を分析し成功要因を把握する

・失注案件の原因を分析し、次回に活かす

・営業活動データを把握し、課題点を見つけて改善する

SFAに搭載されている分析機能を活用し、業務プロセス改善や営業戦略策定に役立てましょう。

良質なデータの入力を意識させる

正確な分析をするためには、十分な量の質の良いデータが必要です。そのため、まずは営業社員たちに良質なデータを入力してもらうことが大切です。

分析に役立つ良質なデータとは、正確で一貫性があり、必要な情報が過不足なく網羅されているものを指します。たとえば、受注金額や顧客とのやりとりの内容に誤りや不足があれば、分析しても間違った内容が導きだされてしまうでしょう。

要点を押さえ正確に報告することの重大さを営業社員に意識付けするためにも、ガイドラインやマニュアルを策定し、必要に応じて研修の実施などを検討しましょう。

SFAとMAを連携させて効果を最大化するには?

SFAは、MAなどのビジネスツールと連携させて活用するのがおすすめです。連携によって業務効率をより向上させることができます。

MAはおもにマーケティング部門で使用し、リードを獲得して育成し、営業部門に引き渡すまでをサポートするツールです。MAによりサポートされた内容を把握することで、効果的な営業活動が可能になります。

ただし、まずはMAどのようなことができるかを把握しなければ、効果的に使うことはできません。そこで、ここではMAでできることや両システムを連携することで生まれるメリットについて解説します。

MAで実施できること

SFAと同じように、MAもさまざまなことができる多機能なビジネスツールです。

性質的に顧客情報管理などSFAと一部重なる機能もありますが、ここではMAの機能を活かしてできる代表的なことを3つ紹介します。

リードナーチャリング

MAできることとして、リード(見込み客)の育成があります。Webサイト経由の問い合わせやセミナー参加者、展示会での名刺交換などさまざまな接点から得た顧客情報を登録し、育成に活用します。

たとえば、登録した行動履歴から顧客属性や特性にそって分類し、それぞれに適した内容のセールスメールを送るといった行動が可能です。送信するメールの内容やパターンは以下のように変えられます。

・Webサイト経由で資料請求したお客様に、コンテンツ紹介メールを送る

・会員登録したお客様にステップメールを送る

・購入画面までいって離脱したお客様にキャンペーンやセミナーの案内メールを送信する

リードの特性にそった内容・パターンでアプローチするため、効果的なナーチャリングが可能です。

確度の高いリードを選定

MAツールを通し、商談につながりそうな見込み客を選定することも可能です。MAツールには、Webサイト上で確度が上がったと思われる特定の行動をした見込み客を表示する機能があります。

特定の行動とは、たとえば以下のようなものです。

・料金ページを訪問し一定時間滞在している

・資料をダウンロードした

・購入画面を訪問した

通知が来た場合、その顧客の行動履歴を確認してからアプローチの方針を決められます。見込み客が契約に前向きになったタイミングでアプローチできれば、商談につなげやすいでしょう。このようにMAを活用することで、効率的に商談件数を増やせます。

施策の効果検証

マーケティング施策を実行しても、必ずしも高い効果を上げられるとは限りません。むしろ、思ったような効果が出ないケースも多いでしょう。

MAツールを活用することで、施策の効果を具体的に検証できるようになります。たとえば、以下のようなデータを通じて、施策の成果を数値化することが可能です。

・DMの開封率

・メール内リンクのクリック率

・Webサイトの閲覧履歴(閲覧ページや滞在時間など)

「この件名のDMは開封率が〇%を超えている」「このDMからサイトへの遷移率が〇%あった」など、具体的な効果が検証できます。効果が低い施策は改善し、効果が高い施策は継続・強化するといった判断が可能になるため、効率と成果が大きく向上するでしょう。

SFAとMAの連携で生まれるメリット

SFAとMAを連携すると、さまざまなシナジーが得られます。とはいえ、具体的にどのような効果が期待できるかピンとこない方も多いのではないでしょうか。

そこで、ここでは2つのツールを連携することで生まれる具体的なメリットについて解説します。

リードの検討度が上がったタイミングで商談できる

SFAとMAを連携すれば、それぞれの部門の担当者が異なっていても、リードの状況を一目で把握できます。営業担当者がMAを見れば、検討度が上がって商談につながる見込みが高くなったリードをすぐに見つけられるでしょう。

リードの温度感が上がったタイミングでアプローチがかけられるため、商談につなげやすくなります。

リードに効果的な提案ができる

営業担当者は、事前にMAを確認して行動履歴を確認することで、リードが何に興味関心をもっているのかを把握できます。また、関心の度合の高さもわかります。

たとえば、WebサイトのA・B・Cのサービスを紹介するページを頻繁に訪れ、料金ページも閲覧していることがわかったとしましょう。営業社員は3つのサービスの機能や料金の違いが把握できる資料をそろえて商談に臨むことができ、相手が必要とする情報をもれなく提供できます。

相手の行動から購入を真剣に検討していることが読み取れるため、商談がスムーズにいけば、成約も望めるでしょう。

精度の高い効果検証ができる

MAとSFAを連携することで、単体よりも精度の高い検証が可能になります。たとえば、マーケティング部門からMAを通して十分に温まったリードを引き継いだものの、営業部門で商談して失注したとしましょう。

この場合、失注した原因を分析して結果を共有することで、マーケティング部門は確度の高いリードを判断する基準を見直せます。また、マーケティング施策と成約率の相関性を検証することも可能です。

SFA導入後、定着が失敗してしまう共通項

実際にSFAの導入に失敗してしまった事例は多くあります。

理由はさまざまですが、システムの導入にあたってよく起こる失敗事例を知り、自社でこういった失敗を引き起こさないために頭にいれておきましょう。

よくある導入の失敗事例を3つ紹介します。

導入の目的が不明確

失敗するケースでよく見られるのは、導入目的を、

「バラバラに存在している情報を一元化し、営業の手間を削減し効率化する」

「売上や利益を最大化するために導入する」

というような曖昧なものにしてしまい、最終的な目標や目的にたどり着くことができないことです。

そのため、導入を検討する際は、目的を全社員に説明・共有する必要があることや、SFAの導入が営業活動を補完する役割をもつことなど、SFAの基本的役割やメリットを十分理解させた上で運用をめざすようにしましょう。

曖昧な目的のままSFAを選定すると機能比較にならざる得なくなり、ゴールに導く営業活動の改善が行えなくなるのです。

利用者にとって使い勝手が悪い

SFAを導入したことがかえって営業担当者の入力負荷や業務負担につながるリスクもあります。導入をした現場から、「操作がよくわからない」、「入力すべき箇所が増えた」といった声が聞こえてくるのはよくあることです。

これでは、SFAへのデータ入力の意欲が削がれてしまい、営業マンにとってもモチベーションの低下やストレスの増大に繋がりかねません。

SFAを導入することで得られるメリットを理解していても、多くの企業がこの抵抗に合い、入力・定着に頭を悩ませるといった課題に直面します。

また、SFAのシステム自体が多機能であるがゆえに社員教育やシステムの浸透までに時間を費やしてしまい、結果的にシステムの有効活用から遠ざかるといったケースも見受けられます。

システムの導入を検討するのであれば、営業マンや関連する社員にとって使い勝手のよいUI(インターフェイス)であると同時に、目的や目標に沿った機能に絞って運用することが求められます。

蓄積したデータを分析・活用できる人材がいない

SFAは単に営業活動のデータを管理・蓄積するだけのシステムではありません。本来の目的は、営業力の強化や顧客管理の徹底にあります。

これまで属人化されていた営業ノウハウやスキルを体系化し全体で共有することで、営業部門全体の底上げに繋げることができます。

そのためには、SFAを使いこなし、収集したデータを“活用”できる人材が必要不可欠です。

しかし、当社が行った調査では、「現在、データを活用した営業ができていますか?」という質問に対して、「できている」と答えた企業はわずか15%にとどまりました。

SFAを導入後に社内で活用するまでのポイントについては、次の記事も参考にしてください。

参考:SFA/CRMを上手に組織活用まで持って行くスキルは?導入から定着までに大事になるポイント

SFA導入に失敗しないシステムの選び方 – 5つのポイント

ここまで営業プロセスの見直し、営業マネージャーの役割など、SFAを導入・運用する際に取り組むべきことを説明してきました。

しかし、SFAソリューションには、社内に構築するオンプレミス型のパッケージから、SaaS型のクラウドサービスまで、多種多様な製品・サービスが存在します。そのため、自社に最適なソリューションを選ばないと、「導入したのに使い物にならない」「営業マンが誰も使わない」といったことになりかねません。

では、実際に営業の仕事を助けるツールとしてのSFAソリューションを導入するには、どんなポイントを押さえればよいのでしょうか?

ここでは、SFA導入に失敗しないためのシステムの選び方について解説します。

1:操作が「簡単」

まずは、パッと見の第一印象が「使いやすそう」と感じられるか、画面構成をチェックすることが必要です。入力が簡単に行えるかも合わせて確認しましょう。

一覧から選んでいくだけで、あっという間に入力が完了するようなシンプルさが何よりも重要です。営業マンの仕事は本来、顧客と商談することであり、営業マンが苦痛に感じてしまうほど大量の情報入力を強要するツールは、間違いなく使われなくなります。

また、商談中や商談直後の移動中に使えるスマートデバイス対応も欠かせません。

わざわざ会社に戻ってPCに入力するのでは作業効率が悪く、対応が遅れて機会損失につながるおそれがあるからです。

2:「サポート」が充実

SFAを導入する際にツールを入れただけでは意味がないことは、すでにご理解いただけたと思います。

ツールを使って営業プロセスを改善していくことがSFAの目的ですが、企業の営業部門にSFAが定着して効果が得られるまでには、システム運用の試行錯誤が必要不可欠です。

そのためには、SFAの選定時に“売りっ放し”ではないか、十分に確認する必要があります。SFAソリューションベンダー側にも中長期的なアフターフォローが求められます。

ベンダーは、ソリューションを売るときにあの手この手で自社の優位性を語ります。しかし、本当に重要なのは導入後にもSFAを通じて企業の営業力強化を支援するしっかりとしたサポート体制が用意されているかどうかです。

SFAの選定に失敗しないためには、ベンダーのサポートを最重視すべきと言っても過言ではありません。

3:豊富な「実績」

SFAソリューションが信用に値するかどうか、それを客観的に確認できるのは、システムの導入実績です。

企業の営業活動がSFAの導入効果を得るには、試行錯誤を繰り返してノウハウを蓄積していくことが大切ですが、その項目はソリューションを開発するベンダーにも当てはまります。

つまり、導入実績が豊富なソリューションであるほど、ツールは安定して稼働し、営業プロセスを改善するさまざまな知見が蓄積されていると言えます。

こうしたソリューションを利用すれば、営業力強化の精度が高まります。

4:適正な「価格」

SFAを導入するにあたっては、導入コスト(初期投資)やランニングコストがどれだけかかるかという点も選ぶ際の基準の一つになります。

一般的に、簡素な機能だけが備わっている場合はコストが安く、多機能になるほどシステム自体のコストが高くなります。

導入に際しては、機能の必要性や使いこなせるかどうか、代替可能なリソースが自社内にあるかなど、多角的に検討して機能を選定することが重要です。

想定以上のコストにならないように、費用対効果を加味して、予算に見合うシステムを選びましょう。

なお、主な営業支援システムの導入や月額費用については、次の記事が参考になります。

参考:【2024年版】SFAの費用相場は? 主な営業支援システムの価格を比較

5:MA連携やカスタマーサポート/サクセスツールなど「他領域ツールとの機能連動性」

最後に忘れがちですが、CRM/SFAはそれぞれの活動を補完する役目を担います。しかし、専門外のジャンルになるとなかなか効力を発揮しません。

すべてを連動させるためには、MA(マーケティング・オートメーション:見込み顧客の確度を高めるための仕組み)が不可欠な要素です。

たとえば、受発注システムと連動させることでより付加価値の高いサービスを提供することが可能です。そのため、システムを選ぶ際は他システムとの連動性が高いシステムを選ぶようにして、幅広いジャンルでデータ収集を行い、自社サービスの向上につなげられるよう心がけましょう。

関連コンテンツ

導入後に「やはりこの機能が欲しかった」とならないように、事前に機能を洗い出しておきましょう。当社では以下のような機能連動が可能なSFAを提供していますので、参考にしてみてください。

CRM/SFAの導入成功事例

CRM/SFAを導入することで、どのような効果が得られるのでしょうか。

実際にCRM/SFAを導入した企業の成功事例をご紹介します。

株式会社翻訳センター

株式会社翻訳センターは、全世界80言語以上に対応した翻訳サービスを提供する会社です。医薬や特許、工業、金融などの専門分野において質の高い翻訳を行い、言語サービス会社としては国内売上で1位(2024年3月31日時点)を誇ります。

同社では、エクセルで顧客情報を管理していましたが、記録するだけに留まり、十分に活用しているとはいえない状態でした。また、営業情報を共有するしくみがなく、属人化していることや、契約後の顧客フォローが十分にできていない点が課題でした。

そこで、これらの課題を解決するために導入したのがSFAです。システムの活用によりエクセル管理をやめたことで、業務のスリム化が可能になりました。また、高精度で顧客管理ができることから、漏れのない顧客フォローが可能となり、サブスクリプションサービス解約率を下げることにも成功しています。

SFAで一元管理でき、部署を問わず共有可能なことから、顧客情報の属人化も避けられるようになりました。

株式会社Z会ソリューションズ

株式会社Z会ソリューションズは、通信教育などで知られるZ会グループの一つで、教育機関に対して教材や教育サービスの提案を行い、課題解決を支援する会社です。

同社ではジョブローテーションを取り入れており、営業部門への異動に際してスムーズな引き継ぎを行えるしくみ作りが不可欠でした。そこで、営業情報の属人化を避け、効率的な営業活動を可能にする体制構築のために導入したのがSFAです。

SFAの導入により、従来は別々で行っていた案件情報の管理と訪問スケジュールの管理が一本化され、無駄な作業がなくなりました。訪問先での活動状況も反映させることで、営業に必要な多くの情報が一目で把握できるようになりました。

外出先から報告することもできるため、社内にもどって書類を作成する必要がなくなり、生産性が向上した点もSFA導入による大きな効果です。

営業活動にかかわる情報を積極的にシステムに残すことで、属人化も防げ、営業部門に社員が異動してきた際の引き継ぎもスムーズに行えるようになりました。

Mipox株式会社

Mipox株式会社は、1925年創業の長い歴史をもつ会社です。研磨フィルムの製造販売や研磨装置の開発販売、研磨システムのコンサルティングなど、研磨に関するあらゆるニーズに対応している点が同社の大きな強みです。

研磨製品市場において世界でもトップシェアを誇り、国内外に生産拠点を持つ同社ですが、一時期は受注が低迷しました。その原因は受け身な営業姿勢にありました。そこで営業活動の状況を改善させるため、SFAを導入します。

社内のデータはすべてSFAに統合し、全社的に共有できる体制を整えました。また、SFAによって営業活動の状況が把握できるため、週報や月報の作成をなくし、不要な会議も撤廃します。ノンコア業務が整理されたことで、営業社員がコア業務である営業活動に集中できる環境となりました。その結果、商談数や成約数は大きく増加し、赤字の状態から安定した黒字の状態へと収益状況が改善しました。

松竹株式会社

松竹株式会社は、演劇、映像、不動産事業などを手がける総合エンターテインメント企業です。1895年創業で、約130年という長い歴史を有し、伝統芸能をはじめとする日本のエンターテインメントを支えてきました。

営業社員の世代交代による営業力の低下や営業情報の属人化といった課題を抱えていたことが、同社がSFA導入を決断した理由です。

導入後は入力した報告の内容がすべてデータ化されるため、業務スピードが向上しました。現場では各営業社員が行動管理をしやすくなり、データを活用することで営業計画も立てやすくなったなどの変化も見られます。データをもとに個々の営業社員に適した現場に担当を割り振ることもできるようになり、それぞれの強みを活かした営業活動が可能になっています。

結果として、営業関連の数字が上がってきました。また、経験が浅いメンバーでも蓄積された営業情報を活かして活動できるようになった点も、SFA導入の大きな効果といえます。

CRM/SFAの選定・導入に役立つコンテンツ

弊社ではSFA導入をされる方に対して、検討時の時短や項目の抜け漏れがないようExcel用の比較シートや、それを図解したホワイトペーパーなどを無料で提供しています。

よろしければ双方合わせてご活用してください。

自社に最適なCRM/SFA選定に

CRM/SFAツールを3つのカテゴリに分類し、コスト・機能を徹底解説した、導入に役立つ分析チャート付き製品比較資料です。

参考:32項目で製品を徹底比較!自社に最適なCRM/SFAを見つける方法

また、次の記事では選定時のポイントについても詳しく説明してありますので、ぜひ参考にしてください。

参考:SFA(営業支援ツール)おすすめ比較12選!機能や違い・選定ポイントを解説

CRM/SFAカテゴリ比較・分析資料

CRM/SFAツールを3つのカテゴリに分類し、コスト・機能を徹底解説した、導入に役立つ分析チャート付き製品比較資料です。

無料セミナー

当社では無料でSFAに関わる各種のセミナーを開催しています。気づきを得たい方、営業の業務効率化、売り上げ改善などにご興味がある方はぜひご参加くださいませ。

関連コンテンツ

その他、役に立つノウハウ資料/ホワイトペーパーも複数ございます。

よろしければ参考にしてください。

参考:役に立つノウハウ資料集

参考:ホワイトペーパー

各所要点を押さえて、組織に最適なSFAの導入を検討しよう!

現在多くの企業では、自前主義だけで営業活動をするのではなく、SFAやCRMといったツールを組み合わせ活用することで、業務の効率化や利益の拡大に結びつけています。

SFAを導入する上では、競合他社がどのようなシステムを運用しているか、導入事例を確認することも大切な要素です。

しかし、より大切なのは、営業マンの作業効率が改善されたり、業務を管理する人の負担が軽減されることです。そうして作業効率が改善して生まれた業務リソースをコア業務に費やします。

SFAの内容や活用することで得られるメリットを正しく理解し、導入に際して要点をおさえることで、導入後もイメージしたままの運用に結びつけることが可能となります。

最後になりますが、当社の提供しているSFA/CRM「eセールスマネージャー」は導入後の満足度で高い評価を得ています。

ぜひご検討の段上にあげていただければ幸いです。

日本の営業の生産性を最大化させるSFAなら

定着率95%を誇るCRM/SFA。

シンプルな入力で営業情報を可視化し、導入だけでなく定着させるまでの手厚いスタッフのフォローが特徴。

お気軽にお問い合わせください。